CRITIQUE - Une Flûte enchantée qui en met plein la vue

Elizabeth Polese (Papagena) et Richard Sveda (Papageno) dans La Flûte enchantée, Opéra de Montréal, 2022

Photographie : Yves Renaud

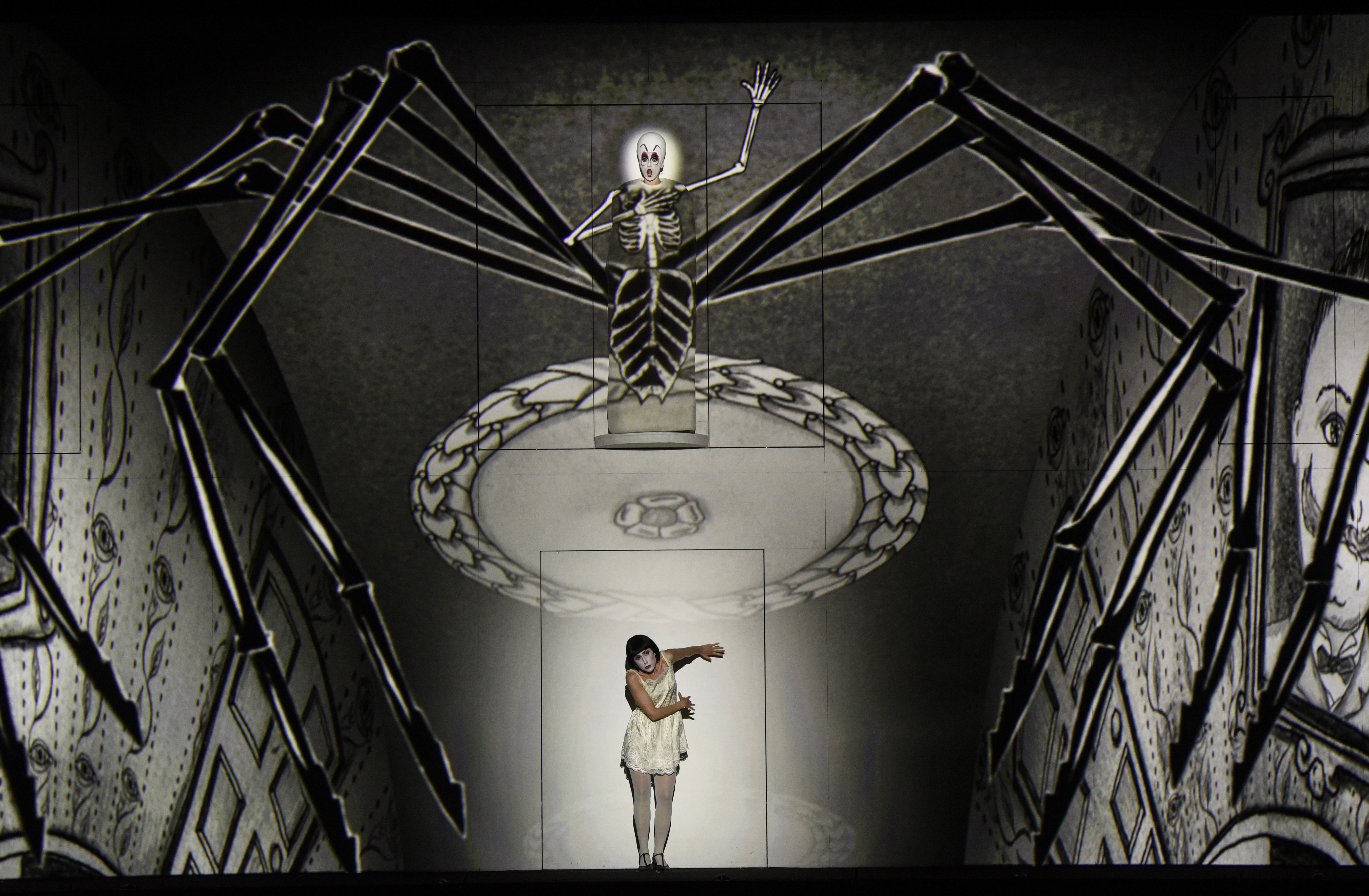

Après dix ans au répertoire du Komische Oper de Berlin et de nombreuses représentations dans plusieurs maisons d’opéra à travers le monde, la mise en scène de La flûte enchantée de Mozart par Barrie Kosky et la compagnie de théâtre britannique « 1927 » (Suzanne Andrade et Paul Barrit) vient d’arriver à Montréal. Le concept est étonnant : en lieu et place de décors, un immense mur blanc sert d’écran sur lequel se déploie une projection – extrêmement présente tout au long de l’opéra – qui combine des éléments inspirés du cinéma muet des années 1920, de l’expressionnisme allemand et du dessin animé.

Cette projection englobe complètement les interprètes, qui apparaissent à différentes hauteurs – souvent vertigineuses – grâce à un ingénieux système d’ouvertures avec alcôves et plateformes. Toutes les interventions de la Reine de la nuit se font ainsi en hauteur, ce qui la rend d’autant plus impressionnante qu’elle est représentée sous la forme d’une gigantesque araignée; les autres personnages naviguent d’un niveau de l’« écran » à l’autre, tantôt au sol, tantôt juchés sur un arbre ou un animal, ou flottant tout simplement dans les airs.

Anna Siminska (Reine de la nuit) et Kim-Lillian Strebel (Pamina) dans La Flûte enchantée, Opéra de Montréal, 2022

Photographie : Yves Renaud

Cette scénographie très particulière fournit un support visuel extrêmement efficace pour rendre explicites les éléments les plus abstraits de l’opéra, qui demeurent souvent obscurs dans les productions plus traditionnelles. Les épreuves du silence, du feu et de l’eau que traversent Pamina et Tamino au deuxième acte sont ainsi rendues de façon très imagée par la projection, qui constitue ici un apport essentiel. Tel n’est cependant pas toujours le cas : extrêmement chargée et en perpétuelle transformation, la projection sollicite en effet une attention constante, qui fait en sorte qu’on oublie parfois d’écouter la musique – pourtant sublime – de Mozart.

Sur le modèle du cinéma muet, les dialogues parlés sont ici remplacés par de brefs intertitres accompagnés au pianoforte. S’il est cohérent avec l’esthétique générale de la production, ce choix a cependant pour effet de rendre l’intrigue particulièrement difficile à suivre; on perd notamment tout le dialogue si charmant de la première rencontre entre Papageno et Papagena, ce qui fait en sorte que leur duo d’amour (et de planification d'une famille nombreuse, efficacement illustrée par la projection) arrive sans aucune préparation. En outre, l’ajout de passages musicaux qui ne sont pas de la main de Mozart introduit des décalages stylistiques souvent dérangeants – y compris lorsque la partie de pianoforte reprend des motifs de l’opéra, comme c’est le cas au début du premier acte, lorsque Papageno mime son prétendu combat avec le dragon au son d’une version pseudo-chinoise de la mélodie de son premier air « Der Vogelfänger bin ich ja ». Tout cela fait en sorte que l’opéra apparaît en quelque sorte morcelé, intercalé avec des passages issus d’un autre univers.

Dans l’ensemble de la mise en scène, la dimension sexiste du livret est mise à l’avant-plan – et même rehaussée – d’une manière qui laisse un peu perplexe. Certes, c’est à Schikaneder lui-même que nous devons les édifiantes paroles « une femme agit peu, parle beaucoup » ou « sans un homme, une femme tend à outrepasser ses limites », prononcées respectivement par l’Oracle et par le grand prêtre Sarastro. La projection vient cependant renforcer ce message de manière assez peu subtile : au cours du finale du premier acte, l’Oracle est représenté (uniquement à l’écran) sous la forme d’un visage masculin de profil, orné de mots connotés positivement comme « travail » (« Arbeit »), « intelligence » (« Klugheit »), « sagesse » (« Weisheit »), etc. Lorsque l’Oracle explique à Tamino que la Reine de la nuit l’a induit en erreur en lui faisant croire que Sarastro avait enlevé Pamina pour lui faire du tort, un visage féminin apparaît face à lui, orné pour sa part de mots associés aux stéréotypes sexistes les plus éculés : « bavardage » (« Plauderei »), « commérage » (« Klatsch », « Tratsch »), etc. Ces mêmes mots étaient d’ailleurs associés plus tôt aux trois dames, entourées lors de leur première intervention des surnoms « Mme Schwatz », « Mme Klatsch » et « Mme Tratsch », trois termes employés en allemand pour désigner le commérage et le bavardage inutile.

Brian Wallin (Tamino) dans La Flûte enchantée, Opéra de Montréal, 2022

Photographie : Yves Renaud

À cela s’ajoute le fait que les deux objets magiques de l’opéra, la fameuse flûte du titre et le Glockenspiel qui accompagne Papageno, sont ici représentés par des figures féminines tout ce qu’il y a de plus stéréotypées : une femme nue ailée dans le cas de la flûte, et un groupe de figures féminines vêtues de porte-jarretelles dans le cas du Glockenspiel. Papagena est également vêtue à la manière d’une go-go-girl, pour des raisons qu’on s’explique mal.

À l’opposé, le pouvoir de Sarastro est souvent représenté de façon menaçante, loin de la bienveillance qui émane de son grand air « In diesen heil’gen Hallen » – pendant lequel un groupe d’hommes vêtus de noir entoure graduellement Pamina, adoptant une attitude rendue plus inquiétante encore par une projection constituée de dizaines d’yeux qui observent Pamina à travers des fentes. Il en ressort une impression de menace et de fragilité immenses, qui choque d’autant plus que Pamina est loin d’être un personnage faible : au contraire, elle suit au fil de l’opéra le même parcours initiatique que Tamino, accédant comme lui à la sagesse (ce qui, dans la Vienne de Mozart, était loin d’aller de soi). Il y a là un propos presque féministe qui ne ressort pas du tout dans la mise en scène.

Ce côté sexiste de la production étonne d’autant plus que la dimension raciste du livret – elle aussi bien réelle – est pour sa part (et fort heureusement) complètement éliminée par la mise en scène. Le méchant Maure Monostatos, qu’on a trop souvent vu en blackface par le passé, est ici maquillé en blanc comme tous les autres personnages; mais surtout, le texte de son air du deuxième acte est modifié pour éliminer toute référence à la couleur de sa peau (le passage « parce qu’un Noir est laid » étant remplacé par « parce qu’un esclave est laid »). Cette modification de plus en plus courante dans les productions contemporaines de La Flûte permet d’éviter de reproduire un vieux stéréotype raciste – un choix qui est tout à l’honneur de l’équipe de mise en scène.

Richard Sveda (Papageno), dans La Flûte enchantée, Opéra de Montréal, 2022

Photographie : Yves Renaud

Sur le plan musical, l’Orchestre Métropolitain offre une performance époustouflante de contrastes et de finesse, sous la direction dynamique de Christopher Allen. Les voix sont belles, mais pourraient ressortir davantage; c’est surtout le cas de Christian Zaremba (Sarastro et l’Oracle), dont la voix se déploie surtout dans ses interventions amplifiées effectuées à partir des coulisses. Anna Siminska pourrait être plus imposante en Reine de la nuit; ses aigus manquent parfois un peu d’assurance, ce qui peut certes se comprendre compte tenu de la hauteur à laquelle elle est perchée pour chanter ses deux airs extrêmement difficiles. Kim-Lillian Strebel incarne une Pamina pleine de grâce et de sensibilité, et Brian Wallin est très convaincant en Tamino. On regrette de ne pas entendre davantage Elizabeth Polese dans le relativement petit rôle de Papagena; Richard Sveda, excellent chanteur et comédien, Richard Sveda serait un Papageno parfait n’eût été des problèmes de diction récurrents, qu’il partage par ailleurs avec une bonne partie de la distribution. Ces problèmes sont particulièrement marqués chez les trois garçons, authentiques enfants dont la préparation musicale et scénique aurait mérité d’être peaufinée davantage.

En définitive, c’est aux yeux davantage qu’aux oreilles que s’adresse cette production riche et foisonnante – et qui, comme l’indique la longueur considérable cette critique, fait beaucoup réfléchir!

Kim-Lillian Strebel (Panima), dans La Flûte enchantée, Opéra de Montréal, 2022

Photographie : Yves Renaud

La Flûte enchantée

Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart en deux actes sur un livret d’Emanuel Schikaneder

Orchestre : Orchestre Métropolitain

Chœur : Chœur de l’Opéra de Montréal

- Production

- Komische Oper Berlin en coproduction avec Los Angeles Opera et Minnesota Opera, présenté par l’Opéra de Montréal

- Représentation

- Salle Wilfrid-Pelletier , 7 mai 2022

- Direction musicale

- Christopher Allen

- Interprète(s)

- Brian Wallin (Tamino), Kim-Lillian Strebel (Pamina), Richard Sveda (Papageno), Anna Siminska (Reine de la nuit), Christian Zaremba (Sarastro et L’Oracle), Andres Núñes (Dame 1), Kristen Leblanc (Dame 2), Florence Bouget (Dame 3), John Robert Lindsay (Monostatos), Elizabeth Polese (Papagena), Matthew Dalen (Soldat 1), Jean-Philippe McClish (Soldat 2)

- Mise en scène

- Suzanne Andrade, Barrie Kosky et Tobias Ribitzki